※2025.11に、コンテナを使った無肥料菌ちゃん農法を追加しました。

⇒ https://kinchan.ocnk.net/page/33

菌ちゃん野菜、菌ちゃん農法とは?

その説明はこちら⇒https://kinchan.ocnk.net/page/12

菌ちゃん野菜作り体験は、自然への畏敬と感謝の心を呼び覚ましていく

その講演動画はこちら⇒https://kinchan.ocnk.net/diary-detail/20

菌ちゃん農法アドバイザー、菌ちゃんのウネ作り屋さん、全国に続々誕生!

詳細はこちら⇒https://kinchan.ocnk.net/page/13

幼児と無肥料の菌ちゃん野菜作り

(京都市保育士会だより記事より)

第1回⇒ https://kinchan.ocnk.net/page/24

第2回⇒ https://kinchan.ocnk.net/page/25

第3回⇒ https://kinchan.ocnk.net/page/26

幼児に感動させられる! 菌ちゃん野菜作り体験に関する講演動画

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=WMdQdKEYRcs

コンテナを使った無肥料野菜栽培の方法

⇒ https://kinchan.ocnk.net/page/33

⇒ https://sakata-tsushin.com/yomimono/tokushu/detail_1516/

<無肥料の菌ちゃん農法最新情報>

※ 家の光協会発行の本「菌ちゃん農法」の主な改善点

1.本では、菌ちゃんのエサとして草もあげています。それで問題はありませんが、

草は分解が早いためエサの追加を早めにしないといけないことと、草自体に窒素成分がある程度含まれていることから、別の簡単な方法の土づくりをお勧めしてます。

具体的には下記Q8参照

2.本では、菌ちゃんのエサをウネの上部に乗せていますが、干ばつ時や冬の低温期でも、糸状菌が活動しやすくするため、ウネの上部で菌ちゃんのエサを土と混ぜることをお勧めしています。

具体的には下記Q4参照

※基本的な作り方については「菌ちゃん農法」または

「菌ちゃん野菜作り&菌ちゃん人間つくり」を読んで下さい。

それを補足するものとして、下記Q&Aをご覧下さい。

<菌ちゃんのえさについて>

Q 廃菌床(椎茸などキノコの菌床栽培で使用済みの培地)は使えますか

A 使えますが、すでにかなり菌ちゃんに食べられていますから、1年も保たないので一作ごとに土に加えないといけなくなります。なので木など基本的な食べものと一緒に使うのがお勧めです。

廃棄されたら速やかに土に菌ちゃんの食べものとして混ぜて下さい。すぐ使わない場合は分解が進まないように乾かしておいて下さい。

<土づくりについて>

Q1 草ボウボウだとか竹やぶになっている場所でも、菌ちゃんの高ウネ作りは可能ですか

A 可能です。そこに生えている植物たちの状態によって最初の手の入れ方が変わります。

① 草が生えていないまたは数㎝程度の高さで生えている

⇒そのままQ3に書いてある内容を進めてください

② 草がもっと茂っている場合

⇒③にあげた草でなければ、ざっとでいいので地上部の草を刈って、圃場の外に持ち出します。

その草の活用法はQ8を読んで下さい。

※もし、ゴウブシ(ハマスゲ)やスギナが多く生えている土なら、あとで黒マルチを破って生えてきやすいですが、黒マルチを2重に張ればほぼ防げます。

③ カヤ(ススキ)、チガヤ、カズラ、笹、竹、ヨシ、ダンチクのいずれかが生えている。

⇒畑が狭い場合は、土の中の根を念入りに取り除いてください。

すべての根を取り除くのは大変困難です。残った根があると、あとからマルチを破り出てくるので、見つけたらすぐに引き抜きます。それを放置するとどんどん広がって手が付けられなくなります。

⇒畑が広い場合は、夏の間の6か月を使えば、このやっかいな植物たちが、土の中のたっぷりの栄養と莫大な菌ちゃんに変わってしまいます。そのあとに、高ウネ作りを開始します。

1. 冬の間に(遅くとも3月までに)地上部を刈り倒す。竹やぶの場合この作業が大変だがあとは楽。

2. 春になると新芽が伸び始める。竹なら頂部で1枚目の葉が広がるころ、それ以外は膝の高さになる前に、再度地上部を刈る。新芽は柔らかいので作業はとても楽。刈払機を振り回すだけであっという間に終わる。

3. 3~4週間後に再度地上部刈り、さらに3~4週間後に再度地上部刈り。これで、地下部(根)に蓄積された炭水化物は激減してしまう。注意点は葉が展開したら早めに刈ること。刈るのが1度でも遅れると地下部に炭水化物の蓄積が始まり、せっかくの努力が水の泡。

4. 次の3~4週間後、また芽は出るが、根(地下茎)はかなり弱っている。今度は地上部に枯れて横たわる草や竹もろとも、トラクターでかなり浅く荒く耕うん。トラクターで踏んでもまだつぶれそうにない状態の竹があれば圃場外に持ち出す。

5. 3~4週間後、今度は前回よりやや深めに耕うん。さらに3~4週間後に繰り返す。

6. さらに3~4週間後(ここまでで9月頃になる)、いよいよ最終耕うん。

もともと竹が生えていた場合、最大限深く耕すと、耕うん爪が竹の地下茎にあたってガタガタと振動する。すでに枯死またはかなり弱くなっていた竹の地下茎が切れる音です。

7. あとは普通に作付けするか、菌ちゃんの高ウネ作りを始める。このあと竹やカヤやカズラの芽はほとんど出てこない。たまに細い芽が出ることもあるので、引き抜くか鋏で切る。

※以上、労力はかけずに、夏の間の半年間の時間をかけることで、草ボウボウの放棄地や竹やぶは、ミネラルと微生物でいっぱいの農地に蘇ります。そのパワーは野菜を植えると実感するはずです。

Q2 やっと畑を借りることができたので、菌ちゃん野菜作りが楽しみです。借地で菌ちゃんの土づくりをする時の注意点はありますか?

A 無肥料の菌ちゃんの土づくりでは、竹や木のチップ、落ち葉、籾殻などの有機物をウネの上部に入れるのが基本ですが、それに加えてウネの下側の両端に枝や薪などを入れることができます。この方法なら、

1. 植える野菜のじゃまにならないので長いままで入れられる

2. 1~2年後に、ウネの上部に追加する有機物が減らせる。

等の利点がありますが、借地の場合、諸事情で早く地主に返すこともありえます。

そこを整地する場合、大きな木などが入っているとトラクターが使えないので、トラブルになるかもしれません。

なので借地の場合は、有機物はウネの上部だけに入れる。または、下側両端に入れるものは、細い枝だけにしてください。

Q3 一度ウネを作ったら2度と壊すことも耕すこともなく、ずっと野菜を育てられるため、土に何かを混ぜるのは最初のウネ作りの時しかないと聞きました。最初に混ぜた方がいいものをすべて教えて下さい。

A 絶対混ぜた方が良いというものはありませんが、あえて言えば次のものを混ぜるとより良いです。

1.竹炭や木炭 これを入れておくと土が腐敗しにくくなるし、有用微生物や植物を活性化させます。量は1平米あたり数キロ~10キロ程度。ただし、炭に灰が混じっていると、土のpHが高くなるので、pHがもともと高い場合はしっかり雨にあてた炭を使って下さい。

2.今まで石灰を入れたことのない土は、かなり酸性が強い可能性があります。そのような土の場合は、最初にカキ殻石灰を1平米あたり200~300g土に混ぜておくと、酸性がより早く中和されます。

3.カキ殻石灰を入れた場合は、バランスをとるためマグネシウムの多い資材も入れた方が良いです。

農協扱いに、カキ殻石灰にマグネシウムを混ぜた「苦土セルカ2号」と言う商品があるので、入手できるなら、カキ殻石灰よりもこちらをお勧めします。

苦土セルカが入手できない場合は、水酸化マグネシウムを多く含んだ肥料

(例えば https://item.rakuten.co.jp/yuukihiryou/10000003_l20/ )

を入手して、カキ殻石灰の量の約2割程度を一緒にふります。

4.白菜や大根、トマトも育てたい場合、これらの野菜は日本の土壌だとホウ素欠乏の症状が出る場合があります。あらかじめ「ホウ砂」を1平米あたり1g程度混ぜて下さい。量が少ないので先にホウ砂を土と混ぜてから畑に混ぜます。多く入れすぎると過剰の害が出ます。

※上記の苦土入りセルカ2号でしたら、天然苦土の中にホウ素も含まれているので、さらにホウ素を加える必要はあまりありません。

※1平米あたりというのは、ウネの面積ではなく、ウネ作りに必要な溝の面積も含めての面積です。

ウネを作る前の平地の時に散布して耕したあと、高ウネを作っていきます。

Q4 同じ野菜を有機肥料を入れた所でも育てているのですが、それと比べて無肥料の菌ちゃんウネの方は、葉の色が薄く、肥料不足に見えます。どうしてでしょうか

A もし糸状菌がしっかり張った土でそうなったのでしたら、必要な窒素分は十分吸収できているはずなので、薄く見えるその葉の色が本来の健康な状態の色なのだと思います。

もし糸状菌が十分に伸びていなかったり、活力が弱ければ、肥料不足の症状が出たり、病虫害が発生しやすくなります。その原因としては

1.最初の菌ちゃんの食べものの投入が少なかったり、食べもののサイズが大きすぎる場合、またはどんどん食べて残り少なくなってくると、そのような症状が出ます。急ぎ食べものを追加して下さい。

2.ウネが低めの場合、雨が多かったら、糸状菌の活力が低下し、野菜は肥料不足の症状が出やすいです。雨が降らないようになると糸状菌が元気になり、野菜は青々と大きくなります。対策は次のQ5を見て下さい。

3.しっかり高ウネにしているのに、夏場に雨不足で、ウネ上部に仕込んだ有機物が乾きすぎて、糸状菌が食べることができなくなると、肥料不足の症状が出ます。

また冬場は高ウネの上部の地温は平ウネよりも下がりやすく、エサのある場所の温度が下がると糸状菌の活動が鈍り、肥料不足の症状が出ます。

高ウネを仕込む段階で上層部の土と菌ちゃんの食べものを混ぜたところは、夏も冬もこの症状があまり出ませんでした。

対策としては、次の春にいったんマルチをとって、ウネ表面に食べものを追加して、もともとあった食べものも含めて土とよく混ぜてから夏野菜を植えて下さい。

※そうするともともと繁殖していた糸状菌を切ってしまうので、苗の場合は1週間程度養生してから植えた方が無難です。

さらに別の干ばつ対策として、夏野菜を植えて梅雨期になったら、重しを再度ウネの上で野菜から離れた場所に乗せておくと、多くの場合、地面の底から水がつながります。

★上記の症状を踏まえて、最初の高ウネ作りについて以下の通り改良しました。

これまでは、粉状の菌ちゃん食べものをウネ上部に乗せる時は土と混ぜるとしていました。

今後は、食べものが粉状でなくても、落ち葉や木のチップなど木質の場合は土と混ぜておくことをお勧めします。

こうすると、植付の際、有機物をよけずにそのまま土を強く押して植付や種まきが出来るので、作業がとても楽になります。

また、糸状菌のエサの場所が従来はウネの表層部だけでしたが、この改良で、より低い位置にも存在することになるので、

干ばつ時は糸状菌のエサが乾きすぎないので糸状菌が活動できます。

さらに低温期には糸状菌のエサの温度が下がりにくくなるので、糸状菌が活動することで発熱し、いっそう温度を低下を防ぎます。 干ばつ時や低温期にも野菜が育ちやすくなります。

具体的なやりかた

○45cmのウネに有機物を乗せたら、ウネの上からまたは側面からスコップを差し込み、有機物の下の土まで含めて有機物と土をよく混ぜます。結果的に高さ50~55㎝のウネの上部20㎝程度が、土と有機物が混ざった状態になります。

○有機物が長くて混ぜにくい場合は、35㎝程度の高さのウネを作り、その後、下の土が見える程度に有機物を薄く載せ、有機物が見えなくなるまで土を載せ、さらに有機物、土と交互に何回も重ねていって、55㎝程度の高さのウネにします。

○最後に、溝に落ちた土や有機物をウネに戻して、形を台形に整えて黒マルチを張ります。

注意点

・土に混ぜる資材としていちばんのお勧めは、古い木のチップです。

新しい木を入れると野菜の発根を抑制する場合があります。

・竹や籾殻も混ぜられますが、これらは細菌類も食べることができるので、細菌類が食べる割合を減らすため、上記以上に深くまで土と混ぜないで下さい。

・落ち葉や竹の葉も混ぜられますが、チッソ分が若干多いため、空気が少ない土だと腐敗しやすくなるので、上記以上に深くまで混ぜないで下さい。

・これらの有機物や土はじゅうぶん湿っている必要があります。乾いている場合は水をかけて混ぜるか、降雨を待ってから黒マルチを張ります。

・草は混ぜてはいけません。固い草だったとしても、土に埋めると糸状菌ではなく細菌類がある程度食べるので、窒素固定細菌が働けなくなり、早く肥料不足状態になります。

特にやわらかい草の場合、腐敗に傾く場合もあります。

なので草の場合はQ8のように、別のやり方がお勧めです。

・有機物のかたまりが土の中に残らないよう、しっかり繰り返し混ぜます。

混ぜ方が不十分で、野菜苗を植えたときにたまたま苗の直下に有機物のかたまりがあると、下からの水の供給が断たれ、また有機物のかたまりが発根を抑制したりして、その苗だけ活着が遅れたり病害虫を呼んだりします。

軽い耕うん機(車軸自体に耕うん爪がついているタイプ)を使うと便利です。

・混ぜることで土表面から深い位置に来た食べものほど、糸状菌が食べ始めるのが遅くなります。結果、初めて野菜を植えたときだけ、糸状菌と根のつながりが少なくなり、野菜が肥料不足気味になる場合があります。対策としては、食べもの量を十分に入れて、植付時だけ液肥をかけて下さい(Q12参照)

Q5 YouTubeなどを見て、菌ちゃんの高ウネを仕込んだのですが、ウネの高さが低いことがわかりました。どうしたらいいでしょうか?

A もともと排水が良すぎる土だったり、急斜面の場合は、ウネが低くでもうまくいきやすいです。

普通の土なら、高ウネを仕込んで数ヶ月経過しても、高さ40㎝以上は欲しいです。

ウネに仕込んだ有機物によってやり方が変わります。

もしカヤやセイタカアワダチソウなどの草も入れたのでしたら、それらはざっと取り除いて、畝の高さ45㎝になるまで土を足して、それから有機物を乗せます。そして、Q4のとおり、ウネの上部で土と有機物を混ぜ、土や有機物がじゅうぶん湿っていない場合は降雨を待ってから、黒マルチをします。

もし、籾殻、竹や木のチップ、落ち葉などを入れていて、草類は入れていないようでしたら、それらは取り除かずに、畝の高さ45㎝になるまで土を足して、それから有機物を乗せます。

理由は、草類は上から押さえつけると腐敗しやすいからです。木本類でしたらほとんど腐敗しないので、中間層に残しておくことで、そのうち糸状菌ちゃんのエサとして活用されます。

※すでに野菜を植えている場合は、面積が狭いなら、溝の土をさらに掘ることでウネを高くします。掘った土は外に持ち出します。ただし、溝に水が貯まるようなら、溝を掘っても無駄です。

Q6 野菜でなくても、果樹でもやれますか?

A 無肥料の菌ちゃん農法は、施肥も耕す必要もないので果樹にはとっても向いています。

ウネを高くするのではなく、樹と樹の間が広いので、

その中間位置に深い溝を掘れば良いのです。

すごく幅の広い高ウネができる感じです。

ただし、その溝に水が貯まらないように水の出口を作らないといけません。

すでに果樹が植わっている状態から始める方法を説明します。

まず樹と樹の間、つまり樹から一番遠い所に溝を掘って、その土は溝以外の場所に広げます。

樹と樹の間隔が狭い場合は、断根のダメージを少なくするため冬にします。

次に、菌ちゃんの食べ物を土の上にたっぷり広げます。

あとから植えるわけではないので、竹や枝など長いものでもそのまま置けます。

その時、樹のすぐ近くまでは食べ物を置かない方がいいでしょう。

次は、溝をさらに深く掘って、

その土を菌ちゃんの食べ物が隠れるように、上に薄く乗せていきます。

あとは、一部だけ黒マルチで覆うと、その部分は雨があたらないので、

糸状菌が早く成長し、土の団粒構造の発達が早まります。

マルチの面積が広すぎると、風で飛ばされやすく、またマルチ下の土は過乾燥になりやすい。

なので、たたみ半畳程度の広さのもので、数カ所覆って下さい。

周囲に重しを置いて飛ばないようにしてください。

これを実行すると、根が元気になり、微量要素を吸えるようになるので、

果樹はいっそう美味しくなりますよ。

Q7 借りた畑で菌ちゃんウネを作ろうと溝を掘っていたら、そんなに深く掘るなと怒られました。どうしたら良いでしょうか?

A そこは、地目としては畑ではなく田になっているのではないでしょうか?

田の場合、数年後米を作るとなった場合に、水が貯まるように、

硬盤層と言って、土の約20㎝ほど深い場所で土を固くしている所があります。

それを掘り返すと、水が貯まらなくなって、米が作りにくくなるのです。

そのような場合、溝はあまり深く掘らずに、溝幅を広くすることでウネの高さを確保してください。

まだ菌ちゃん農法を知らない人も多いので、高いウネにびっくりされる方も多いですが、

溝を深く掘りさえしなければご理解いただけると思いますので、うまくお願いしてください。

Q8 菌ちゃんの食べ物として、草はあまりよくないのでしょうか?

A 木⇒竹⇒草になるほど、糸状菌以外の菌ちゃん(細菌類)も食べやすくなります。

窒素固定細菌は糸状菌と共生して働くので、出来るだけ糸状菌に食べて欲しいわけです。

その意味では草よりも木や竹のほうが、向いていると言うことはできますが、

草の中でもとても固いもの、ススキやセイタカアワダチソウ、ダンチク、ヨシ(葦)でしたら、

ウネの上部に配置したら糸状菌が食べる割合が多いので、うまくいきます。

固い草以外の草(やわらかい草や収穫後の野菜の残渣)については

高ウネの一番上に配置することで無肥料の菌ちゃん農法に使うことも可能ですが、

それよりも、硬い草もやわらかい草も収穫残渣も、

草本類はすべて以下のようにして、細菌類にも食べてもらう方法がお勧めです。

1.高めのウネ(20㎝程度)を作り、ウネの上に刈り草を厚く(20~30㎝程度)敷く。

※厚く乗せるので、草はどうしても微妙に腐敗します。少しでも腐敗を避けるためにのコツとして

・草はカットせずそのまま載せる。

・硬い草を底に敷く。やわらかい草は最上部に載せる。

・刈ったばかりの生草の場合は、2日程度雨が降らない予報のときに載せる。

・EM米ぬかボカシなど、乳酸菌で嫌気発酵させたボカシを最上部からふりかける。

※微妙に腐敗したとしても、通気が良いので、植付までの2か月放置する間に腐敗はほぼとれます。

2.マルチなどもかけず雨ざらしで夏場で2か月程度放置すると

草が糸状菌や細菌類に分解され低くなってくるので、

草を手で除けて苗の大きさ分の穴をあけ、苗を土の中に植えます。

※2か月の放置期間を短くすると、

・草の腐敗がまだ残っていて、病害虫が発生しやすくなります。

・草を分解した細菌類がまだ菌体肥料にかわっていないので、肥料不足状態になります。

同時に、再度草をウネにたっぷり乗せます。これを怠ると、大量の雑草が生えてしまいます。

※植えた野菜の葉を草で覆わないようにします。

※たっぷりと言っても最初に載せた時のような量は多すぎです。

それをすると微妙に腐敗しやすいので、植えた野菜にカメムシやウリハムシなどが寄ってきます。

これだけで、無肥料で野菜が育ちます。

2か月程度で草はかなり減ってくるので、草が少なくなりすぎないよう定期的に草を乗せていきます。

常に早めに草を乗せ続けるので、雑草が生えにくいです。

ですから、種がついている草でもまったく問題ないどころか、そのほうがミネラルたっぷりです。

この方法を続けると、細菌の食べ残しを糸状菌が分解して成長するので、しだいに土がフカフカになっていきます。その効果を上げるために、やや高めのウネ(20㎝)にしたわけです。

この草を活用したウネを、無肥料の高ウネの隣に作っておくと、

除草したり、野菜の収穫残渣などを、いつでもこの草ウネに載せて活用できるので便利です。

※草がやわらかすぎたり、草を敷くのが厚すぎたり、雨が続いたりすると、

草から腐敗した臭いがするときがあります。

その場合はミミズが発生したりモグラが来たりしますが、その結果、腐敗は早く浄化されます。

Q9 高ウネのウネの上部の幅は1mとなっていますが、高さはなんとか50㎝になりましたが、庭が狭くて、ウネ上部の幅は70㎝程度になりました。何か問題はありますか

A 高ウネですから、幅が狭いと夏は土が乾きやすく、冬は土の温度が低くなりがちです。

そのことを念頭に置いて、夏はかん水を心がけること、冬は12月までに生育が完了するような作型で植えるようにしてください。

Q10 高ウネを作るのに、土が足りなくなりました。土の入手方法を教えて下さい。

レイズドベッドやプランターに入れる土が足りません。入手方法は?

A 1.レイズドベッドの周囲をよく見回して、近くの土を広く浅く掘って集めてください

2.山道の側溝に落ち葉が詰まっていると、その下に黒い土があるので、それを集めてください。

3.草ボウボウになった田畑の土はとてもいいです。大きな根などをざっとふるって使って下さい

4.崖下は枯れ草が年々積もり、その草の下には菌ちゃんいっぱいのフカフカした土があります。

5.野菜や花の培養土を使ってプランター栽培した後の土

6.市販の、黒土など無肥料培養土

Q11 3か月経過して苗を植えようとしましたが、糸状菌がまったく見当たりません。

植えても大丈夫でしょうか?

A 糸状菌は最初の段階では細すぎて肉眼では見えません。

糸状菌同士がコヨリのように集まることで、次第に見えるようになり、さらに太くなっていくようです。

また時期的にも、見えるようになったり、見えなくなったりするようです。

3か月前、土に食べものを乗せる段階で、すでに糸状菌が付いている(食べ始めている)ものも

入れていたのでしたら、たぶん糸状菌は見えなくてもある程度伸びている可能性大ですので、

植えてみて下さい。

その時念のため液肥(液体肥料)をかけることをお勧めします。

(液肥をかける理由)苗から根が伸び始めたとき、すぐ近くまで糸状菌が伸びていれば

すぐつながると思いますが、

すぐ近くまで糸状菌が伸びていなかった場合、

糸状菌と野菜の根が出会うまでは野菜は自力で根を伸ばさないといけません。

出会うまでのつなぎの栄養としてとして液肥をかけるわけです。

液肥はすぐに微生物たちに使われるので、いつまでも肥料成分は残りません。

窒素成分の多いものがお勧めです。

すぐ効いて、すぐなくなって欲しいので化学肥料で構いません。

菌ちゃんふぁーむネットショップでも扱っています。

⇒ https://kinchan.ocnk.net/product/373

糸状菌がはっきり見えない理由としては

菌ちゃんの食べものを仕込んだ土に、もともと見えない微生物(細菌)が少ないと、

糸状菌の成長も遅くなるようです。

糸状菌の伸長には別の細菌類の協力が必要のようなのです。

菌ちゃんって、それぞれ独特のずば抜けた能力を持ちながらも

1人ではうまく生きていけないもののようです。

他の能力を持った菌ちゃんと一緒に、おたがいの能力を発揮し合うことで、

すごいことが起きるんです。

他の例を挙げると、まさにこの無肥料の菌ちゃん野菜作りが

固いものでも分解できる糸状菌、野菜とつながる糸状菌、

糸状菌のまわりで支える細菌類、空中窒素を固定できる細菌。

光合成できる植物。

これらの共同作業の成果なんです。

それぞれすごい能力があるけど自分たちだけだとなかなか生きていきにくい。

ところが、自分の能力を他の誰かのために使ったとき、大きな能力が生まれ、

巡り巡って自分のためにもなっていた・・

生きものたちの世界は本当に素晴らしい。

私たちも見習わないといけないですよね。

ということで、もう少し待てば、菌ちゃんたちの体制が整って、糸状菌もだんだん伸びてくるでしょう。

★糸状菌がはっきり見えないまったく別の理由

その土地がこれまで普通の農業をしてきた場合、土の下部に腐敗層ができていることが多く、

その腐敗した土がウネ上部に乗ると、糸状菌は伸びにくくなりますが、

腐敗物質は酸化されて肥料分に変わるので、その肥料で野菜はよく育ってしまいます。

1~2作で次第に肥料分はなくなり、

代わりに糸状菌が成長し、野菜とつながり、

糸状菌由来の様々な成分を野菜が利用するようになると思われます。

★糸状菌がはっきり見えないさらに別の理由としては、次のQ&Aを見て下さい。

Q12 土を仕込んで3か月経過してマルチの下を覗いたら、エサがカラカラに乾いていて

糸状菌もほとんど伸びていないようです。どうしたらいいでしょうか?

A エサが乾ききってしまった原因を考えて下さい

① マルチを少し剥いで、もし、重しの下の所の土が乾いているとしたら、

重しが軽すぎです(土の重しの場合、雨で流れて軽くなっていませんか)。

この場合は、全体がかなり乾きすぎていると思われるので、

雨天時に黒マルチを片側に剥いで、1~数時間程度雨に当てて、

エサ全体を濡らしてから再度マルチを張って下さい。そして重しを重くしてください。

そして植付はあと少し待った方が良いでしょう。

② もし、重しの下は湿っているが、それ以外の場所が乾きすぎているなら、

重しの間隔が広すぎ、または重しを中央部に近いところに置いていませんか?

ウネの両サイドは、中央部に比べてかなり乾きやすいです。

重しは両サイドに置いて、重しの間隔をもっと狭くしてください。

それで重しの下の土は毛細管現象で湿ってくると思いますが、

土が乾きすぎている場合は、いちどトンボ(マルチ押さえ)を片側だけ取ってマルチを剥いで雨にあててから再度マルチを被せてください。

植付はあと少し待った方が良いでしょう

※植付を待つように書いていますが、野菜には植えつけ適期があり、

すぐ植えた方が良い場合は、だめもとで植えても構いません。

その場合は1週間に1回程度の間隔で2~3回、苗に液肥をかけてみて下さい。

それ以上は液肥はかけずに、もしこれでうまく成長しないようなら、

糸状菌の伸長がまだ少なかったのですから、次の作付け時期まで待つしかありません。

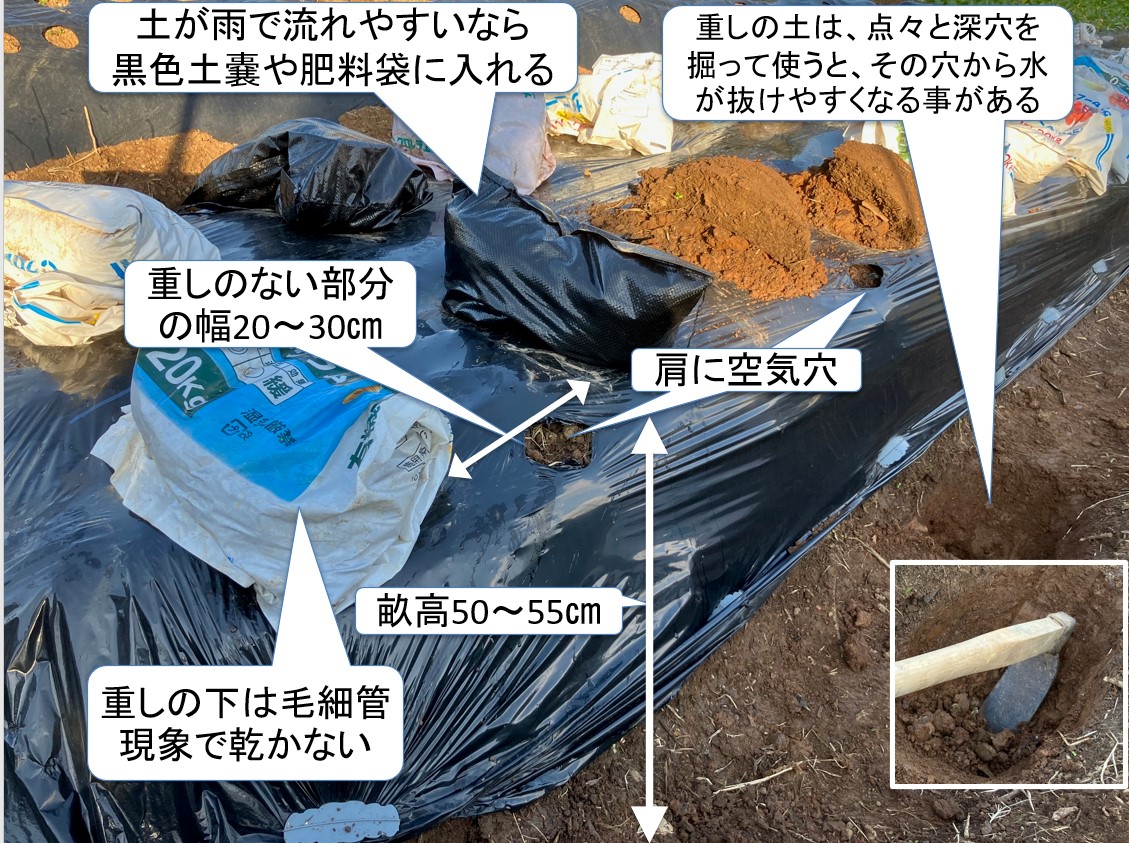

以下は、菌ちゃんの高ウネを仕込んだときの写真です

※土を掘って上げていくと色が変わる場合があります。

その土は未改良で固く、腐敗有機物が多かったりするので、ウネを作る土には使わないで下さい。

ただ、ある程度ウネの上に上がったとしても、腐敗物は空気に触れて分解され肥料に変わります。

1年~1年半後、黒マルチを張り替えるときには、溝の土は改良されているので、ウネの土に使えます。

※重しに使う土は雨で流れてはいけないので袋に入れて使いますが、深い部分の土が固いなら、袋に入れずに使うことが出来ます。

そのためには点々と深く掘る必要が出てきますが、

それは同時に腐敗層を壊しその下に空気が通すことになので、

菌ちゃんや野菜の根がさらに深く伸びやすくなります。

(数年後、米を作る可能性がある場合は、深く掘りすぎて硬盤層を壊してはいけません)

深い部分の土も雨で流れやすい場合は、黒色の土のう(UV対策の白色土のうもOK)に入れてから黒マルチに乗せてください。

<栽培について>

注意点

※マルチの穴開け

植付時に、植え穴だけ開けている事例が多いようです。

植付時には、すべての重しを取って、まずマルチにたくさん穴を開けます。

マルチの中央部に穴があると、そこに野菜を植えた場合、各種作業の際に姿勢が大変です。

6条開けると、ちょうど中央部には穴が来ないので、お勧めです。

下写真のように、ウネの両サイドの空気穴を開けた所に、1直線上に穴を追加していき、さらに内側に4列穴を開けていきます。

野菜を植えない穴は、熱気の逃げ口および雨水の入口の役割になります。

Q51 タネや苗は普通に売られているものでいいのでしょうか?

A はい、市販のタネだけでなく、化学肥料や農薬も使って育てた市販の苗を使っても、

問題なく育ちます。ただ、タネはいく種類かだけでも自家採種を続けると、

そのタネはその地域、土壌に順化し、より元気に育ってくれるようになり、

また愛着もひとしおですよね。

以下では、自家採種できるタネ(固定種、在来種)を中心に取り扱っています。

自然農法国際研究開発センター https://shizentane.jp/

固定種以外に交配種も販売していますが、若干の雑種強勢をねらって、遺伝的に離れすぎていないものを交配して

いるため、自分で選抜、種取りしていくことも可能だそうです。

光郷城畑懐 https://kougousei-hafuu.jimdo.com/

鶴頸種苗流通プロモーション https://kakukei-seeds.amebaownd.com/

たねの森 http://www.tanenomori.org/

株式会社 信州山峡採種場 https://www.sankyoseed.co.jp/

固定種のページは https://shop.sankyoseed.co.jp/products/list?category_id=15&pageno=2

Q52 最近夏が例年以上に暑いですが、菌ちゃん野菜作りで、注意点はありますか

A スイカやナスやトマトなど高温で根が弱り枯死することがあります。

枯死が次第に隣の株に広がっていくようなら土壌病原菌による青枯れ病の可能性がありますが、

それよりもまず考えられるのは、

黒マルチによる表層部の土の異常高温が原因かもしれません。

特に梅雨明けが早い年は、6月7月のまだ野菜が小さいうちに、太陽が高い角度から黒マルチに当たるため、かなり高温になってしまいます。

対策としては、黒マルチの上に草や木のチップ等をたっぷり敷き詰めて、直射光が黒マルチに当たらないようにします。

または、黒マルチではなく白黒マルチを使う方法もあります。

ただし、その場合、冬になると地温が上がりにくいので、野菜の生育が遅くなります。

海岸に近い地域なら、冬の夜温低下は小さいので、白黒マルチが良いかもしれません。

面積が狭いのなら、春は黒マルチ、秋は白黒マルチと交互に張り替えながら使うのもいいですね。

ナス科の中でもトマトの場合は特に高温や過湿に弱いです。

そのため、

下の写真のように植え穴を土で塞いでいないとか、または植え穴の位置が周囲より低い場合、

降雨時に雨水がトマトの植え穴にどんどん集まって来るので

過湿が大きな原因かもしれません。

対策としては、

マルチの上に貯まった雨水が、トマトの地際部に集まってこないように、植え穴を土で盛ります。

Q53 猛暑に加えて、雨が降りません。水をやってもいいのでしょうか

A 猛暑と晴天が続くと、土はどんどん乾燥してきます。

「糸状菌は水が嫌い」というイメージを強く持ちすぎていて

水やりを控えているかたが多いようです。

糸状菌は水に浸かってしまったら死んでしまうかもしれませんが、

高ウネですから普通にかん水しても、土に空気がなくなることはありません。

それよりも、エサが乾きすぎてしまっては、糸状菌は食べることができません。

エサを食べないとエネルギーを得ることができないので、

空中窒素を窒素肥料に変えることはできなくなり、肥料不足状態になります。

そして、野菜自体も土の過乾燥が原因で、ダニが発生しやすくなります。

ダニが発生すると、葉の裏が白くなってきて、

白いところをよ〜く見ると、とても小さい赤い点が動いているのがわかります。

それがダニです。

ですから、晴天が続くときは早めに水やりする必要があります。

●できるだけ土が乾かないようにする方法

・重しをウネの中央部(野菜4株に1箇所)に乗せます。重しの下は毛細管連絡でとても乾きにくいですから、土が乾いたときは野菜の根がそこに集まってきます

・基本通り、黒マルチにたっぷり穴をあけていますか?

穴が少ないとたまに雨が降っても、雨水の多くはウネの中に入らず、溝に流れてしまいます。

・黒マルチがまったく見えなくなるくらい、木チップや草をマルチの上に敷き詰めることで、土の表面温度が上がりにくくなり、土は乾きにくくなります。

●水やりの方法

<やれる水が少ない場合>

・上から水をやっても、土やマルチの表面を流れたりして、なかなか深くまで届きません。

またせっかく土が濡れても、土の浅い部分の水は、1日~数日で乾いて空気に逃げてしまいます。

そこで、

移植ごて(片手で持てるミニスコップ)で黒マルチに深さ10センチ程度穴をあけ、

そこに水を入れると、水が無駄になりません。

・雨水を期待するしかない場合は、

1.栽培中の畝の高さがほぼ45㎝あり、

2.高ウネを仕込んで半年以上経過しているなら、

思い切って黒マルチを取り去ってしまい、木チップや枯れ草などをウネの上部にたっぷり乗せます。

そうすると、次に雨が降ったときに、雨水は全部畝に浸透できます。

<ホース等で水が十分やれる場合>

ジョロの先やホースの先をマルチの穴から差し込んで、

マルチの下の土全体にたっぷり水をやります。

その際、土が乾きすぎていると水が浸透しにくいので、ホース先を頻繁にずらしてください。

また、株元に近すぎると、水圧で土が流れて根が露出するので注意します。

たっぷりやって、しばらくは水をやらないようにします。

この方法ならウネの上部にある、乾いてきたエサもじゅうぶん湿らせることができるので

菌ちゃんはますます元気になり、野菜も元気になります。

※菌ちゃんの土づくり後、2〜3作をするまでは、必要な時は水やりを行ってください。

2〜3作を続けて、毎回、収穫終了後は地上部だけをカットすると、

地下部の根は死んで菌ちゃんのエサになりますし

その根の空間を通って、糸状菌や次の作の根がさらに下に伸びていきます。

さらに溝のほうは、雑草を生やしたり、溝の中央部に1条、麦類を植えることで

その根が溝の下の排水性を高めていきます。

結果として数年後、植えた野菜の根は

高いウネを下に伸びるだけでなく、さらに溝より下まで伸びることができるようになるので

従来の土に比べて、野菜は干ばつにとても強くなります。

ですが、最初の1~2年は、土が乾いたら水やりを忘れないようにお願いします。

Q54 菌ちゃんの食べものの追加の仕方を教えて下さい。

A 空気があって排水の良い場所、つまり高ウネの上部に追加します。

最初は1年後、その後は1年半後、黒マルチの交換時期に合わせて追加するのがいいでしょう。

菌ちゃんの食べものを土表面に乗せて、上部約10㎝の土と混ぜます。

ある程度糸状菌が切れてしまいますが次第に復活するので、1~2週間後には植え付けできます。

家庭菜園ならいろんなものを連続して植えているので、なかなか一斉に食べものを入れられません。

なので、チャンスがあればいつでも追加して下さい。

例えば、タネや苗を植えたあと、空いたところにうね上部から深い穴をあけ、

そこに落ち葉や枝を詰め込むのもいいでしょう。

また、大根収穫直後の大きな穴に入れると楽ですね。

こちらは土をほとんど耕さないので糸状菌が切れませんから、

上記のように植付を1~2週間待つ必要はありません。

以上の方法だと、大きいもの長いものは植付の邪魔になるので使えません。

そうなると家庭菜園の場合、落ち葉は使えますが、

枝や薪などをチップにする機械は持っていません。

そこで、ウネの側面の底部を鍬で少し削って、そこに枝を置き、

削った土を戻して枝を隠します。

高ウネを作って2~3年経つと、溝そのものの排水も良くなってきているので、

低い場所に置いても構わないわけです。

または、農作業の姿勢的にもウネの中央部には野菜は植えないことが多いので、

ウネの表面の中央部に薪や枝などの長い食べものを埋める方法もお勧めです。

ほかには、

「黒ひげ危機一発」のように、いつでも拾った枝を

ウネの横からマルチをつき破って挿すことも可能です。

Q55 菌ちゃんの食べものは、いつまでも追加し続けないといけないのですか?

A 森の場合は、土表面に貯まった落ち葉が菌ちゃんの食べものとなり、

同時に地下部では大きな木の根からも光合成産物が糸状菌に渡されています。

ですから外部から何も加えなくても、常に植物(木)が太陽エネルギーを集め、

菌ちゃんも木も生長し続けることができます。

でも、畑での野菜作りの場合は、人が食べるために大量に持ち出すわけですから、

菌ちゃんの食べものの追加は必要になるでしょう。

(但し、半永久的に食べものの追加が不要な畑「テレプレタ」が、アマゾンの流域には実在します。

現在、菌ちゃんふぁーむでも、その再現のために実験しています)

Q56 葉ばかり茂って実がなりません。どうしたら良いでしょうか?

A トマト、サツマイモ、オクラなどは、元氣になりすぎて、次世代を作るのが遅くなる傾向があります。

・トマトの場合 茂った葉を半分くらいの面積にカットしてみてください。次にトマトを植えるときは必ず花が咲いている苗を植えて下さい。

・オクラの場合、下葉を多めに取って下さい。次第に花芽がつくようになりますので待って下さい。

次にオクラを植えるときは1穴に3~4本仕立てにすると、元気になりすぎず、花芽が早く付きます。

・サツマイモの場合、生長点(つるの先端)をカットしてください。そうすると、地上部の成長が抑えられて、栄養が芋に行きやすくなります。

Q57 ブロッコリーが終わったので、地上部を刈り取って次の野菜を植えたのですが、ブロッコリーの切り株から芽が出てきました。そのままにしておいていいでしょうか

A 芽が出ると、発根を促進させるホルモンが出て根が元気になるため、新しく植えた野菜の根が成長しにくくなります。

根を、芽が出た位置よりもっと深い部分から切り取ってください。

次に地上部を刈り取るときは、最初からもっと深い部分で切るようにして下さい。

テキスト「菌ちゃん野菜作り&菌ちゃん人間つくり」2023年改訂増補版

について、若干の改良が出てきました。

このページの最下行にその内容を記載しています

<環境再生型農業最前線:NHKで放送>

農業するほど地球環境が再生できる!!

画期的な新しい農業への世界の取り組みを紹介しています。

菌ちゃんふぁーむも15分くらい登場します

NHKオンデマンドで220円で視聴できます

リン酸カリはなんとかなっても、なぜチッソ肥料なしで育つのか?

チッソの供給に関して

ブラウン氏の方法は,動物(腸内の窒素固定細菌)を組み入れることで

菌ちゃんふぁーむでは,糸状菌ファーストの土づくり(糸状菌と窒素固定細菌との共生)で

そのように理解して番組を見るとよくわかると思います。

<アースデイチャンネル動画>

1.春の菌ちゃんふぁーむの様子とインタビュー

無肥料栽培のポイント、虫害が少なくなる理由、腐敗と発酵の違いなど

https://www.youtube.com/watch?v=w1QgtRxB8sw

2.吉田俊道へのインタビュー(取り組み当初の苦労、耕作放棄地の魅力など)

3.インタビュー2(環境問題に取り組んだきっかけ、土と腸内細菌の関係など)

<竹や草などを使った菌ちゃんの土づくり動画 >

英訳版⇒https://www.youtube.com/watch?v=n1sCDRAC9pc

★この動画のウネは低すぎます。梅雨期や大雨で、糸状菌が元気に活動できなくなり、

夏野菜がうまく育たない可能性が大きいです。もっと高くして下さい。

詳細はテキスト「菌ちゃん野菜作り&菌ちゃん人間つくり」をご覧下さい。

<女優 柴咲コウさんの菌ちゃん野菜作り動画>

★下線の部分をクリックしたら動画に移行します

※具体的なやり方については、現在はこの動画からさらに改良されています。

★菌ちゃんふぁーむに遊びにいってきたよ♪柴咲コウ2023年夏

<コロナに関する記事>

専門家は自信を持って間違いをいうことがある

https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2022/01/24/071506

子ども向けの話「コロナに打ち勝つ方法」

https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2021/11/01/054412

バイキンが必要なわけ

https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2021/08/27/111802

新型コロナの役割とは?腸内発酵とコロナの関係 https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2021/06/28/165750

農業で起こったことと同じ間違いをしている https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2021/04/23/140306

人々の自然観がが変わる時が来た https://kinchangenki.hatenablog.com/entry/2021/03/04/093832

長周新聞の4回連載 電子版

<西日本新聞連載 全69話>

<主なネット掲載記事>

nippom.com

日本語版 https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c08001/

中国語版 https://www.nippon.com/cn/japan-topics/c08001/

アラビア語版 https://www.nippon.com/ar/japan-topics/c08001/

スペイン語版 https://www.nippon.com/es/japan-topics/c08001/

フランス語版 https://www.nippon.com/fr/japan-topics/c08001/

ヤフーニュース

第1話 https://news.yahoo.co.jp/byline/satoutomoko/20200502-00176521?fbclid=IwAR0J

第2話 https://news.yahoo.co.jp/byline/satoutomoko/20200509-00177706

歳3話 https://news.yahoo.co.jp/byline/satoutomoko/20200516-00178777

<関連するSNS>

吉田俊道のフェイスブック https://www.facebook.com/profile.php?id=100053952811968

菌ちゃんふぁーむインスタグラム https://www.instagram.com/kinchan_farm_japan/

菌ちゃん野菜応援団フェイスブック https://www.facebook.com/groups/genkiyasai/

「菌ちゃん野菜作り&菌ちゃん人間つくり」2023年増補版

について、下記の通り若干の改良をお願いします

●37ページ右上に

「重しと重しの間の幅(重しのない部分)を60㎝程度にして下さい。」と書いています

現場をまわってみて、重しをしていない幅が60㎝だと、乾燥したエサの部分が多すぎになる傾向があります。

基本通りしっかりウネを高くできた場合、そして雨のあとマルチをして重しをした場合、晴天が続いても重しの下だけはしっかり濡れていますが、それ以外の乾いた場所が広すぎで、糸状菌が十分繁殖できていないことが多いのです。

なので、目安としては写真のように重しを置かない部分の幅は20㎝程度がいいようです。

※但し、重しはいちばん最初の土作りの時だけで、植付の時は邪魔な重しは取ってしまい、その後はたくさんの穴で水分を確保します。

※重しは、雨で崩れにくい土やレンガ、セメントブロック、どのう袋などを使えます。

●40ページ下 丸太や薪の場合

ウネの下側に仕込むものについて、大きい丸太は表面積が少ないためか、糸状菌の繁殖が少なめになりやすいようです。写真のように細いものをお勧めします。丸太は割って使って下さい。

すでに大きな丸太のまま、入れた方は、それはそれでさらに長持ちする畑になります。

ただ、2年目くらいに、上のえさがエネルギーが減ってきて、下の丸太は糸状菌がまだ十分に繁殖できていない状態になる可能性があります。ストーブで言うと、小枝が燃え尽きようとしているのに、太い薪の方はまだ十分にも得始めていない状態です。

その場合、野菜は肥料がやや足りないような状態になります。その時は、ウネの上側に菌ちゃんのエサを追加して下さい。